あなたは「芋焼酎」を飲んだことはありますか?

芋のまろやかでホッとする香りが特徴の芋焼酎。寒い季節には温かいお湯で割ったお湯割り、暑い季節には炭酸で割った焼酎ハイボールなど、季節によってさまざまな飲み方を楽しめるのが芋焼酎の魅力です。

編集部の山本です。今日は、芋焼酎の初心者に興味をもってもらえる選び方のコツをお伝えしていきますね!

芋焼酎の選び方のポイントは何といっても「麹菌」です。詳しいことは後から説明しますが、この麹菌によって味わいの選択肢がグンと広がります。

あなたは、どの麹菌が好みなのか?どれがピッタリくるのか?

今回は、そんな芋焼酎の選び方と美味しい飲み方、そしてオススメの芋焼酎を紹介します!

芋の香りをたっぷりと楽しめる焼酎ばかりなので、素敵な家飲みのお供にしてくださいね。

それでは参りましょう!

この記事のおすすめ商品ランキング

芋焼酎とは

芋焼酎とは、サツマイモを原料として造られるお酒のこと。焼き芋のようにホクホクとした優しい甘みが特徴で、芋のまろやかな風味を楽しめます。近年では、芋の香り高いものからフルーティーなものまで、さまざまな飲み口の芋焼酎が登場しています。

今まで芋焼酎を飲んだことがない方でも、比較的飲みやすく挑戦しやすいため、人気を集めています。

この香りや味わいの違いに大きく関係するのが「麹菌」というわけです。

また、本格焼酎全体の売上20%を誇る芋焼酎のほとんどが、日本有数のサツマイモの産地として知られる鹿児島県と宮崎県南部を中心に生産されています。

つまり、芋焼酎は鹿児島県と宮崎県が主な生産地でザ・日本製というわけです。

農畜産業振興機構(※1)によると、鹿児島県における令和2年産サツマイモ全体の生産量は21万4700トン。そのうち46%は焼酎用原料として使用されるほど、数多くの芋焼酎が鹿児島県を始めとする九州地方で生産されているんですよ。

(※1)鹿児島県における令和2年産原料用さつまいもの生産状況などについてー農畜産業振興機構

麹菌の種類

はい、それでは麹菌について説明していきますね。

その前に麹菌の説明を簡単にしますね。

その麹菌に覆われた蒸したお米を麹といいます。この麹を使って一次仕込みに移っていくんですね。このあたりの詳しい製造工程はコチラのページをご覧ください。

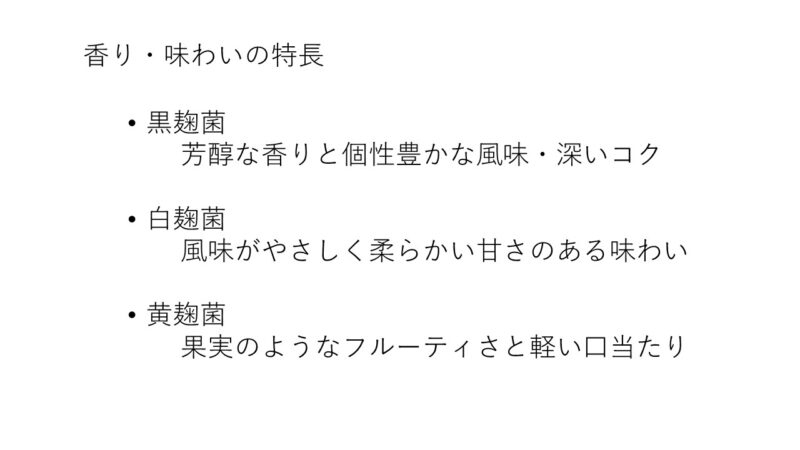

麹菌には黒麹菌・白麹菌・黄麹菌の3種類の麹菌があります。

| 種類 | 特長 |

| 黒麹菌 | 黒麹の発祥は沖縄。白麹や黄麹に比べ腐敗の原因になる雑菌が発生しにくい。 |

| 白麹菌 | 大正13年(1924年)に河内源一郎が黒麹の突然変異である白麹を発見、培養することで広まる。 |

| 黄麹菌 | 日本酒や味噌・みりん・お酢を作るのに用いられるのが黄麹菌です。黒麹・白麹のようにクエン酸を作り出さないため、焼酎で使われるのが少ない。 |

つまり、芋焼酎には黒麹菌か白麹菌が主に使われているということです。どうやって酒蔵さんは選んでいるのでしょうか?これについては酒蔵さんの味に対する考え方によってまちまちです。

なので場合によっては昔は黒麹を使っていたが、今は白麹を使っている…

白麹を使っていたが、黒麹になった…

と試行錯誤している酒蔵さんもいるんですね。

また、九州では気温の高さで敬遠されていた黄麹菌も技術の進歩によって取り組む酒蔵さんも増えつつあります。

麹菌による選び方のポイント

麹菌の香りや味わいの特長は、このようになります。

あなたは、どのタイプが好みですか?

同じ芋焼酎でも、結構な違いがありますね。このポイントをおさえると芋焼酎の選び方が楽しくなると思いますよ!

芋焼酎の飲み方

芋の風味を楽しめる芋焼酎は、その時の気分や料理によって飲み方を変えられるのが魅力の一つです。麹菌の種類の特長をつかみながら飲み方を変えるのも楽しいですよね。

黒麹菌、白麹菌、黄麹菌は、お湯割りからロックまで万能で飲めますのでご安心ください。

寒い冬には、温かな湯気と一緒に芋のまろやかさが楽しめるお湯割りなかもいいです。白麹の焼酎でふんわりと飲んでもらってもOKです。

また、暑い夏には、喉を爽やかに潤すソーダ割り、いわゆる焼酎ハイボールがおすすめです。黒麹の焼酎と炭酸がピッタリです。

もちろん、芋の風味を最大限に味わえるロックや芋のクセを柔らかくしてくれる水割りも◎。黄麹はロックもあいます。

飲み方によって、焼酎が見せてくれる表情はコロコロと変わっていくので、その時その時の焼酎を楽しんでみてくださいね。

>焼酎の飲み方をわかりやすく解説|おいしい飲み方の基本から応用まで説明

オススメの芋焼酎5本

六代目百合 25度(塩田酒造)

まずご紹介するのは、鹿児島県本土からフェリーでおおよそ1時間の小さな離島、東シナ海に浮かぶ「甑島(こしきしま)」で焼酎蔵を構える塩田酒造。江戸時代から続く老舗の蔵元です。

現在六代目当主が醸すのは、塩田酒造で唯一の銘柄「六代目百合」。他の焼酎を製造することなく、一蔵一銘柄を貫いています。

黒麹をつかった六代目百合は口当たりは芋焼酎らしさを大事にし、原料であるサツマイモの香ばしさや甘みをしっかりと表現。重厚感が十分で、ロックはもちろん、水割り、お湯で割ってもサツマイモの風味を楽しめる焼酎に仕上がっています。

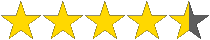

(4.5 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]

(4.5 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]

\鹿児島県甑島の黒麹の代表作/

もぐら 25度(さつま無双)

焼酎好きの方なら、「さつま無双」という銘柄をご存じでしょうか。今回ご紹介するのは、同名の焼酎蔵が手がける「もぐら」と呼ばれる焼酎です。

「もぐら」が原料とするのは、芋焼酎造りに最適とされるサツマイモ「黄金千貫(コガネセンガン)」。アルコール発酵のもととなるデンプンが豊富なうえに、ホクホクとした風味と優しい味わいが芋焼酎に飽きのこない旨味をもたらします。

豊富なラインナップを揃える「もぐら」の中でも、「もぐら 25度」は白麹で造られています。黄金千貫の特徴を最大限に活かすために、新しい原酒を古い原酒に少しずつ継ぎ足す「仕次ぎ法」を用いて、貯蔵・熟成しています。口当たりに、濃厚で芳醇な芋感を感じるインパクトのある焼酎です。

(4.3 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]

(4.3 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]

\ほんわかと柔らかい芋焼酎/

薩州赤兎馬 芋 25度( 濱田屋伝兵衛蔵)

明治元年、1868年創業の濱田酒造が手がける「薩州赤兎馬 芋 25度」は、『これまでにない革新的な焼酎を作りたい』という強い思いから誕生した本格芋焼酎です。

鹿児島県産のサツマイモ「黄金千貫」と穏やかで優しい国産の白麹を使用し、地元・冠岳湧水の軟水で仕込んでいます。柔らかな口当たりは、芋焼酎と思わせないくらいキレがよくスッキリとしており、サラリとした喉ごしをもたらします。

芋のコクとまろやかさを保ちつつ、フルーティーな味わいに仕上がっているので、芋焼酎が苦手な方でも楽しめるでしょう。

(4.4 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]

(4.4 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]

\名門濱田酒造の自信作/

三岳 25度(三岳酒造)

一時期は入手困難に陥ったほどの人気を誇る芋焼酎といえば、鹿児島県の世界自然遺産「屋久島」の仕込み水で製造している三岳酒造の「三岳 25度」。最近では、生産量が安定し比較的入手しやすくなりました。

厳選された鹿児島県産の黄金千貫を原料としながら、白麹を使うので芋の香りは柔らかで優しい。芋焼酎の中でもクセが少なくまろやかで、芋焼酎を飲んだことがない方でも飲みやすい焼酎です。

おすすめの飲み方は、お湯割り。ロックや水割り、ソーダ割りももちろんおすすめですが、お湯で割ることで芋の豊かな風味をより一層楽しめます。

(4.3 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]

(4.3 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]

\屋久島で生まれた人気の芋焼酎/

明るい農村 25度(霧島町蒸留所)

一時期市場に出回らなくなったほど人気を博したのは、鹿児島県に蔵元を構える霧島町蒸留所の「明るい農村 25度」です。明治44年に創業してから現在まで、自然豊かな農村部で焼酎を造り続けています。

原料に使用するのは、炭火でじっくりと焼いた鹿児島県産の黄金千貫。焼き芋にすることでサツマイモの旨味が凝縮し、風味豊かで香ばしい味わいに仕上がりました。

黒麹と白麹の原酒をブレンドした飲み口は、昔ながらのやや辛口風味。芋のまろやかなコクとキレを感じつつ、食中酒としても楽しめる焼酎です。

(4.3 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]

(4.3 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]

\芋の風味いっぱいの香りがいい/

| 商品名 | 六代目百合 | もぐら | 赤兎馬 | 三岳 | 明るい農村 |

| 原材料 | さつま芋・米麹 | さつまいも・米麹 | さつまいも(鹿児島県産)・米麹 | 鹿児島県産さつま芋・米麹 | さつまいも(鹿児島県産)・米麹 |

| 麹 | 黒麹 | 白麹 | 白麹 | 白麹 | 黒麹・白麹 |

| 蒸留方法 | 常圧蒸留 | 常圧蒸留 | 常圧蒸留 | 常圧蒸留 | 常圧蒸留 |

| 甘辛度 | やや甘口 | やや甘口 | やや甘口 | やや甘口 | |

| おすすめの 飲み方 | ロック、水割り、ソーダ割り、お湯割り | ロック・水割り・お湯割り | お湯割り、ストレート、ロック、水割り | お湯割り・ロック・水割り | |

| 特長 | 芋らしい重厚感 | 濃厚で芳醇な芋感 | 淡麗でフルーティーな味わい | クセが少なくまろやか | 風味豊かで香ばしい味わい |

さいごに

いかがでしたか?芋焼酎が飲みたくなってきたでしょうか。

余談になりますが、芋焼酎の飲み方で最高だったのは、大阪のキタ新地の料理屋さんの提供方法です。クラッシュアイスをグラス一杯に入れて、六代目百合を半分ほど入れてマドラーでクラッシュアイスをグルグルと回して少し氷を溶かします。

この水割りというかハーフロックというか最高でした。最初は少しアルコール高いんですが、時間が経つにつれてちょうどいい度合になって。今でも思い出します。

そのお店は閉店になりましたが、たまに思い出しては家で氷を割って作ったりします。みなさんも興味あれば是非試してください・・・

お相手は編集部の山本でした。

また、お会いしましょう!